科技日報記者 操秀英

記者25日從中海油研究總院獲悉,我國自主研發的大功率可控源海底電磁探測裝備技術(以下簡稱海底電磁探測技術)在荔灣、流花、陵水等深水區域完成產業化示范應用,標志著我國海底電磁探測技術實現海洋油氣勘探領域的重大突破,為深水復雜油氣藏的勘探開發開辟了新的技術路徑。

深水鉆井成本高、風險大,油氣勘探開發經濟門檻高,高飽和度油氣藏預測能力是深水油氣勘探開發的關鍵因素。目前的油氣預測主要依靠地震技術,該技術縱向分辨率高,但對含油氣飽和度不敏感,油氣識別多解性強。與地震勘探相比,海底電磁探測是一種新興的地球物理油氣勘探技術,主要利用地下介質的電阻率信息來探測油氣,具有對油氣飽和度高敏感的特點。

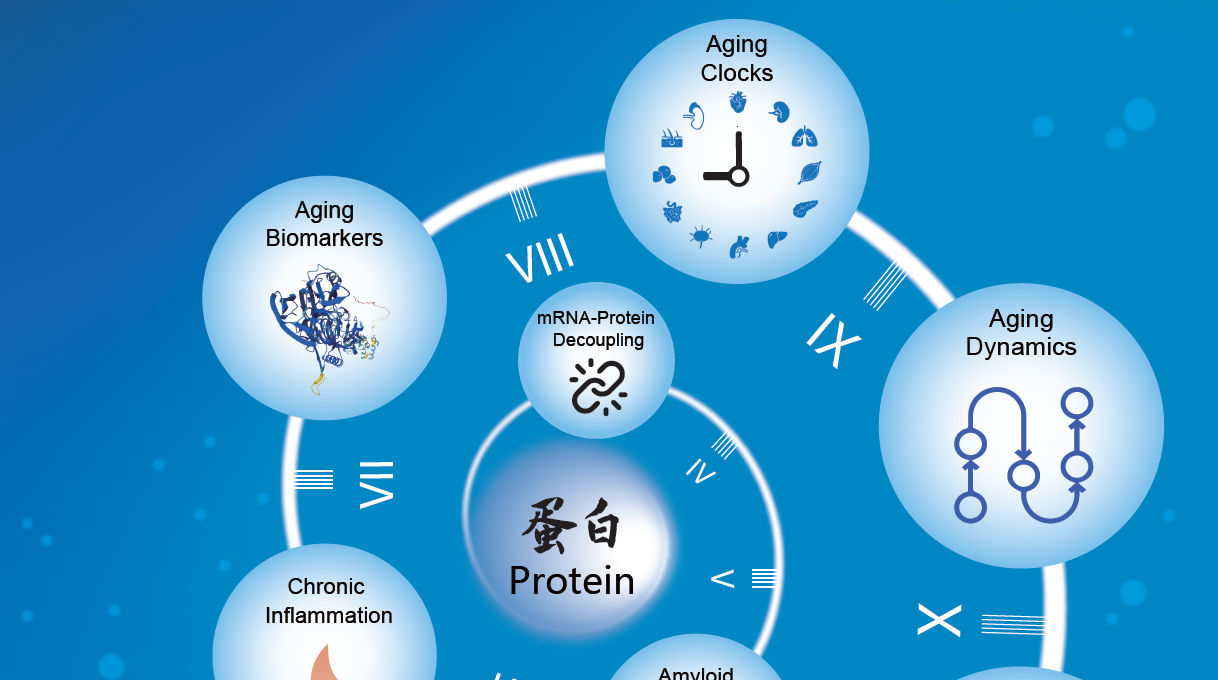

中海油研究總院依托海洋油氣勘探國家工程研究中心國家級科創平臺,聯合中國海洋大學、中國地質大學(北京)相關項目團隊,全面推進海底電磁裝備技術自主攻關,形成了大功率電磁發射系統、海底采集站接收系統和電磁數據處理解釋技術。該技術首次應用于國內海洋油氣勘探領域,推動電磁-地震聯合進一步形成技術互補,充分發揮地震勘探縱向分辨率高、電磁探測對油氣飽和度識別能力強的雙重優勢,能有效刻畫含油氣儲層的分布范圍,并可進一步識別出高飽和度氣藏的分布范圍,有效提升油氣藏預測可靠性。

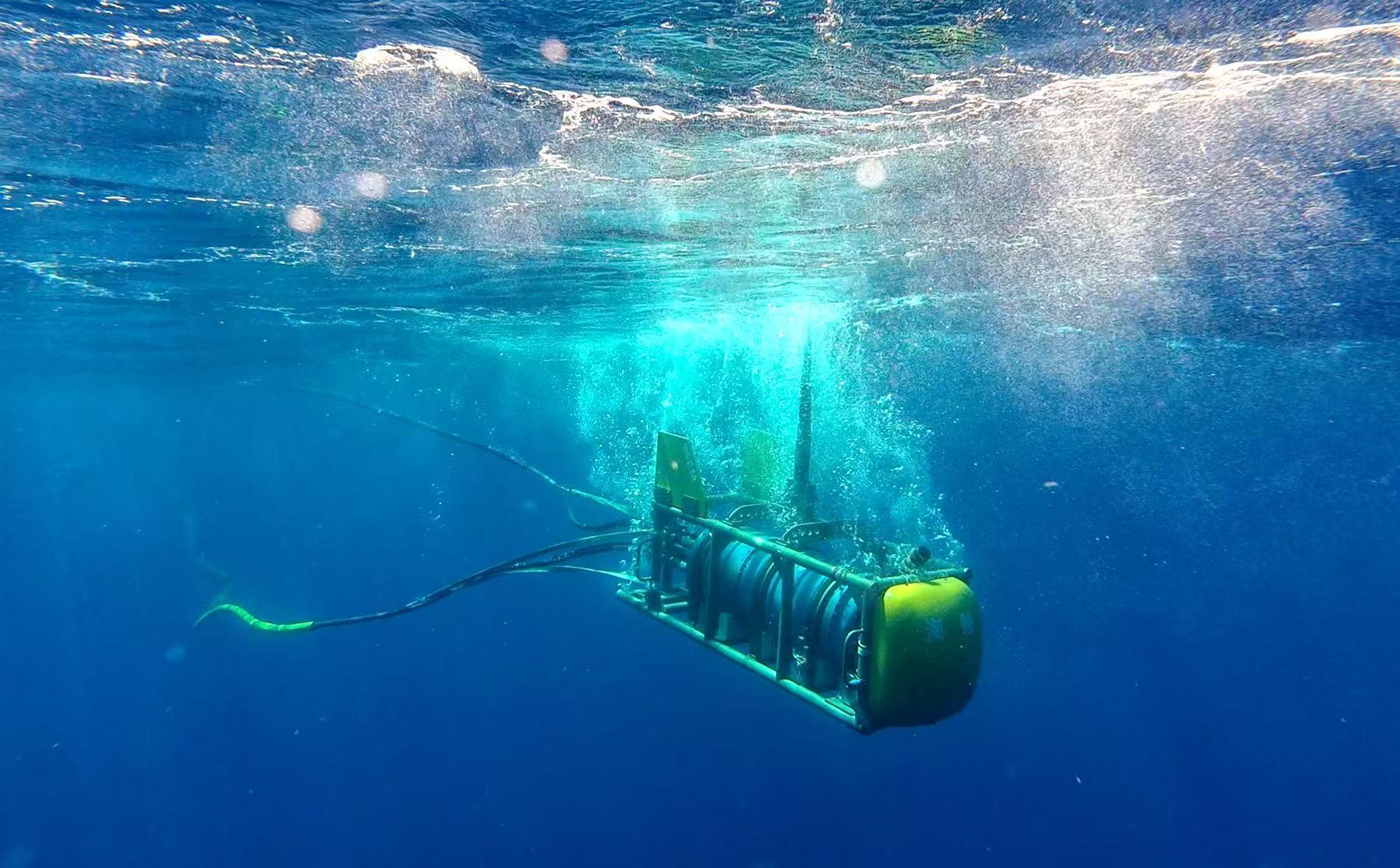

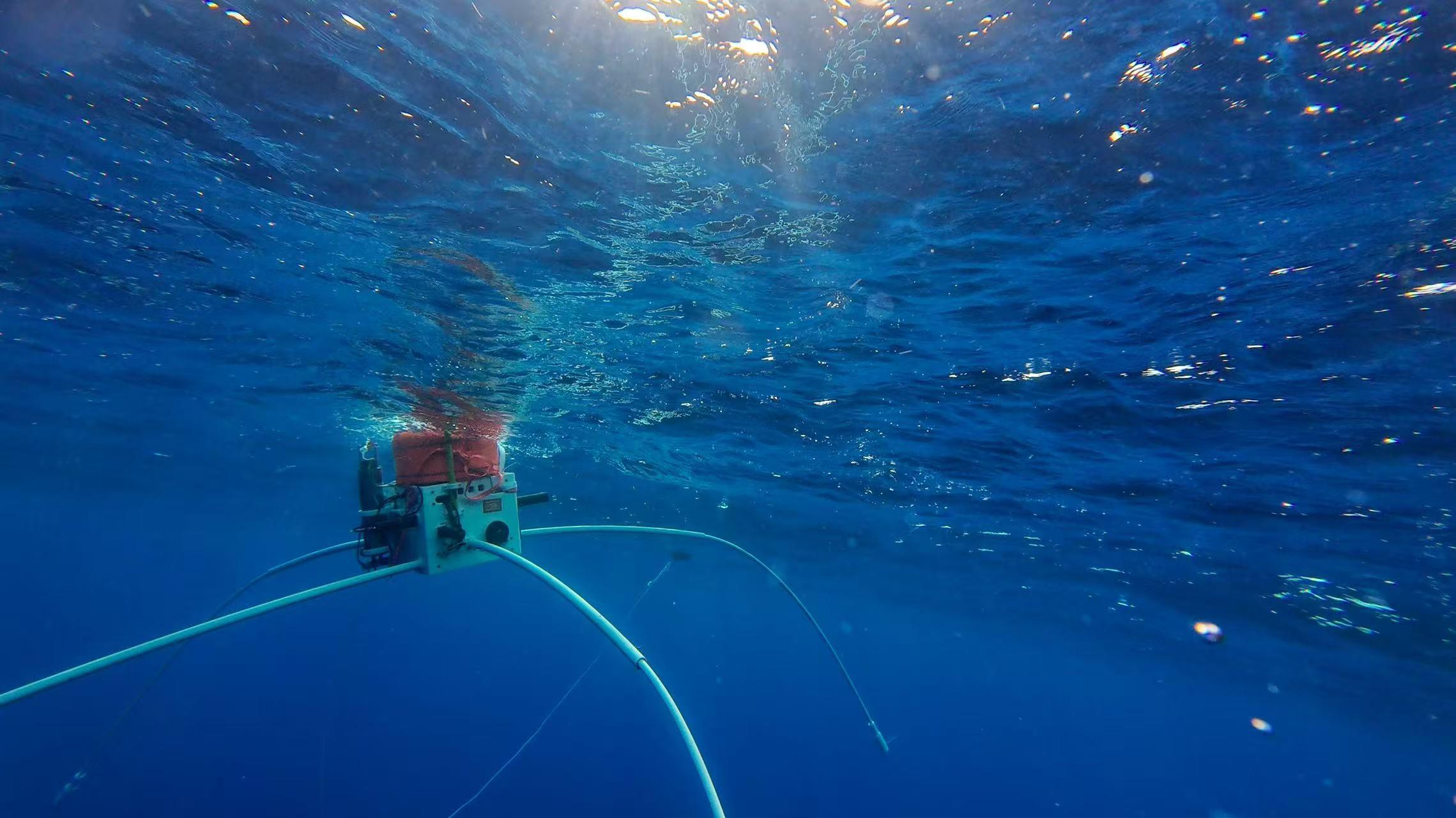

據悉,海底電磁探測技術在本次示范應用中實現三項“業界首次”:首次實現了1900安培超大電流激發,推動有效探測收發距由常規電磁探測的8-10千米,大幅提升至15千米,探測深度實現跨越式增長,觸及埋深3000米的深部油氣藏,顯著提升了對不同埋深油氣藏的識別能力;首次攻克深水崎嶇海底作業環境限制,在1500米水下通過實時動態精準定位和控制技術,將激發源穩定控制在距離崎嶇海底30米—40米范圍內拖曳,突破了復雜地形條件下的應用限制;首次實現了復雜洋流環境下接收站高精度投放,在復雜洋流環境下將平均投放誤差控制在水深的5%以內,刷新了行業精度標準,為探測數據的精準性提供了堅實保障。

(圖片由中海油研究總院提供)